Dans la grande famille des agresseurs sexuels, les enfants sont nombreux. En 2024, ils représentaient un quart des auteurs de viols, selon la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et un tiers des auteurs d’agressions sexuelles.

Comme l’a mentionné Thierry Ziliotto, chef du bureau des études statistiques à la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse durant les auditions, le pourcentage d’enfants mis en cause pour infraction sexuelle a augmenté de 77 % entre 2017 et 2024. Un chiffre à mettre en lien avec la hausse globale de la judiciarisation des affaires depuis #MeToo. Les mis en cause sont à une écrasante majorité des garçons (93 %), issus de tous les milieux sociaux ; ils ont souvent moins de 14 ans et sont donc plus jeunes que les auteurs d’autres infractions. Un tiers sont eux-mêmes victimes de violences sexuelles.

Lire aussi : « Inceste commis par des mineurs, le grand déni »

Des violences liées aux normes de genre

Quarante et un·e expert·es, principalement des psychologues et des psychiatres, ont défilé au pupitre durant ces deux journées, mis en commun leurs connaissances et répondu aux questions d’un public d’acteur·ices du secteur socio-éducatif, de la justice, de la santé, de l’éducation, du milieu associatif et de quelques journalistes. S’il faut saluer cette initiative sans précédent, on peut regretter que l’approche de ces violences soit d’abord individualisante : « Dans les années 1980, l’auteur de violences sexuelles était soit un monstre, soit un malade mental. Nous avons à cette époque, et cela se ressent lors de ces auditions, énormément psychologisé les violences sexuelles alors qu’il s’agit d’une question politique », reconnaît Anne-Hélène Moncany.

Or ces violences sont directement liées aux normes sociales de genre. « Certains garçons pensent qu’ils ont un droit acquis à la sexualité, et pendant l’adolescence, il y a une pression sociale pour la performer », abonde ainsi Mathilde Coulanges, psychologue au Criavs de Toulouse. Des biais que l’on retrouve également chez les professionnel·les (éducateur.ices, animateur.ices…) qui accompagnent les enfants auteurs, comme le souligne Delphine Rahib, chercheuse en santé publique : au même titre que l’ensemble de la population « un professionnel sur cinq a été victime de violences sexuelles. On ne peut pas amener quelqu’un plus loin que là où on est soi-même, il ne faut pas l’oublier dans la réflexion. »

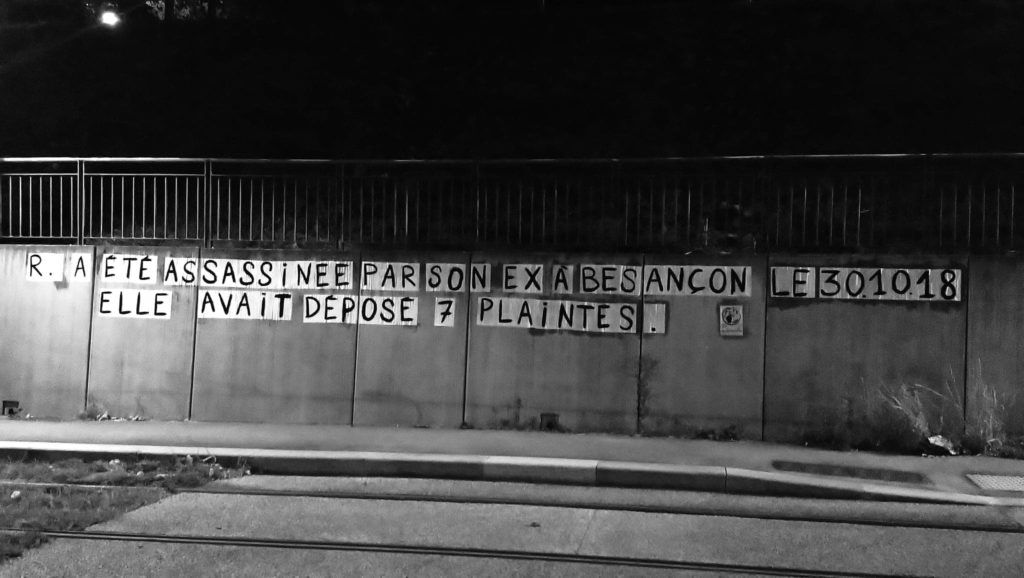

Autre sujet délaissé lors de ces deux journées d’auditions : la question de l’inceste commis par des enfants, qui n’a été abordée que dans peu d’interventions. Or, comme nous l’avons déjà documenté, la famille est le lieu privilégié de l’apprentissage et de la reproduction des rapports de domination. Selon le ministère de la Justice, 14 % des agressions sexuelles commises par des enfants relèvent de l’inceste, mais cette proportion est probablement sous-évaluée pour deux raisons : la définition légale de l’inceste n’inclut ni les cousin·es, ni les enfants qui, sans être du même sang, jouent dans la famille un rôle de frère ou de sœur. Par ailleurs, ces violences font rarement l’objet de plaintes devant la justice. « Mon hypothèse, avance Anne-Hélène Moncany, est que l’inceste commis par les mineurs est un impensé au sein de l’impensé, que ce soit dans la population générale aussi bien que chez les professionnel·les. »

« Nous avons, par le passé, beaucoup psychologisé les violences sexuelles alors qu’il s’agit d’une question politique »

Anne-Hélène Moncany, psychiatre

L’importance de l’éducation sexuelle

Malgré tout, les intervenant·es présent·es au ministère de la Santé ont tenté de dessiner des pistes de solution : davantage d’informations sur les violences sexuelles commises par les enfants dans le carnet de santé, à destination des parents. Des cours d’éducation sexuelle pour eux comme pour leurs enfants. À ce titre, l’importance du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Évars), qui devrait être mis en place à la rentrée 2025 dans tous les établissements scolaires publics, a été soulignée. « Prévenir les violences sexuelles demande d’agir sur les représentations […] avec des récits, des discours, des productions culturelles qui insistent sur les réalités sociales des violences sexuelles », a conclu l’anthropologue Corentin Legras sous un tonnerre d’applaudissements.

Un rapport tiré de ces auditions sera remis au gouvernement en septembre 2025. « Nous aimerions qu’il soit porté au niveau interministériel avec des préconisations pour la Santé, la Justice, l’Intérieur, l’Éducation nationale, détaille Anne-Hélène Moncany. Un comité de suivi sera mis en place, afin qu’il ne reste pas au fond d’un tiroir. »