« La dernière fois que j’ai pleuré, c’est probablement lorsque ma petite, ma jeune chatte est morte tuée par un chien. Ça m’a beaucoup fait souffrir », confiait Marine Le Pen en avril 2015, à New York, lors d’un dîner de gala organisé par le magazine Time.

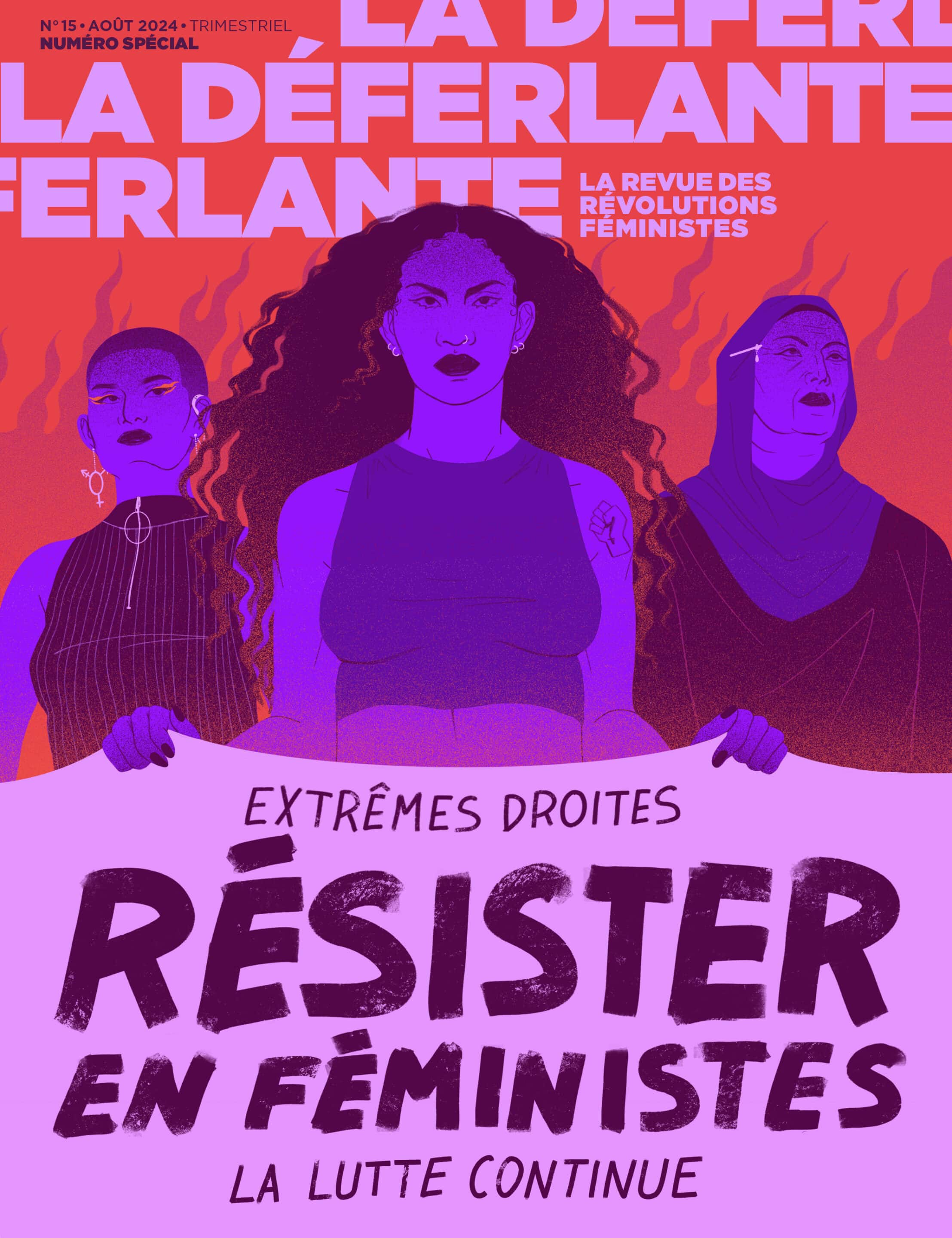

Effusion bien calculée : le félin avait été tué par un doberman de Jean-Marie Le Pen. « Cette anecdote lui sert à mettre en avant son supposé humanisme, par opposition à son père », commente la politiste Frédérique Matonti, autrice du Genre présidentiel (1). Et à mettre en scène la rupture avec le fondateur du Front national (devenu Rassemblement national en 2018). Car pour durer, il faut évoluer avec la société, sans renier ses racines fondatrices : c’est ainsi que de nombreux partis d’extrême droite cherchent aujourd’hui à articuler le familialisme dont ils sont héritiers et un prétendu féminisme qui passe par la mise en avant de figures féminines.

Insister sur cette féminité ou cette maternité, qu’elle soit réelle ou symbolique, permet aux formations d’extrême droite de gommer leur approche viriliste du pouvoir. Tout comme leur passé, souvent empreint de violences. « Les femmes font partie de leur stratégie de respectabilisation », souligne ainsi une autre politiste, Magali Della Sudda, autrice de Les Nouvelles Femmes de droite (Hors d’atteinte, 2022 ; lire son article dans le numéro 15 de La Déferlante).

Insister sur la féminité de leurs dirigeantes permet aux formations d’extrême droite de gommer leur approche viriliste du pouvoir.

La parité réglementaire… et ses limites

Là où la relève féminine à la tête des partis peine à percer à gauche, notamment en France, le FN a fait figure d’exception. Instauré en 20002, « le durcissement des contraintes en matière de parité va entraîner à l’extrême droite une occasion d’accès à des postes à responsabilité » pour les femmes, poursuit Magali Della Sudda. La chercheuse cite l’exemple d’Edwige Diaz, ancienne sarkozyste qui a connu une ascension politique rapide au sein du FN/RN : simple membre en 2014, elle en prend la vice-présidence en 2022, et est élue la même année députée de Gironde.

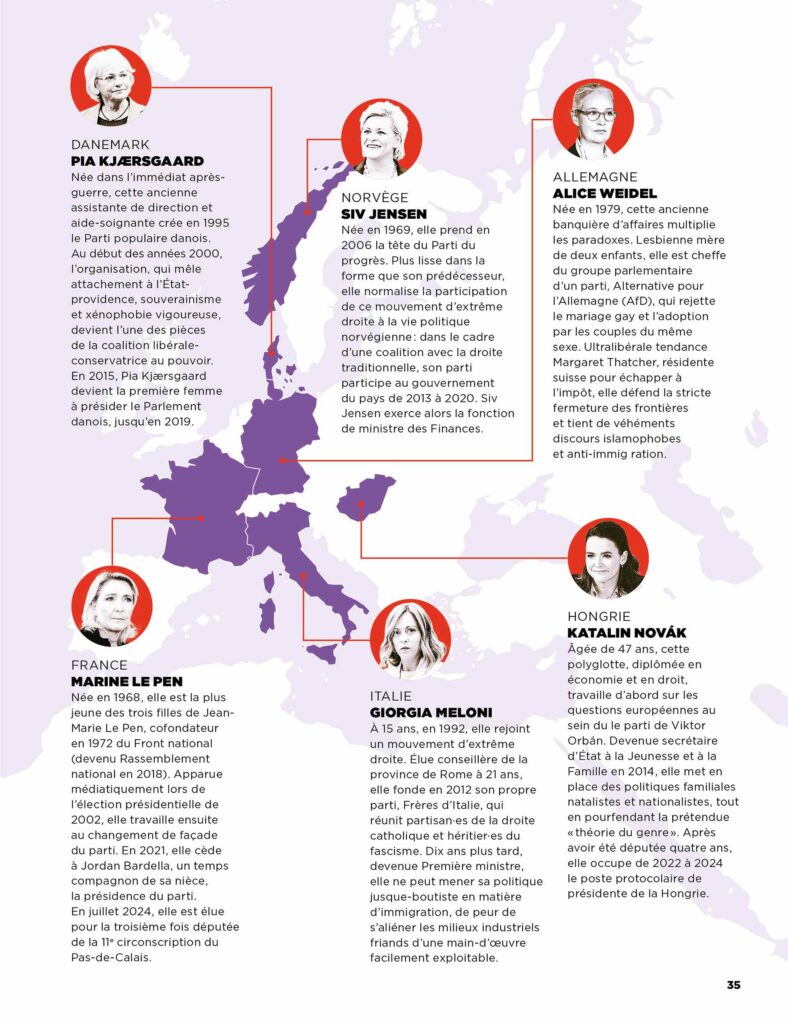

Mais la féminisation de la vie politique, censée donner des gages de modernité, relève souvent de l’affichage et de l’instrumentalisation. En Hongrie, les femmes promues au sein du Fidesz, ce parti national-conservateur et populiste au pouvoir de 1998 à 2002 puis depuis 2010, le sont à des fins stratégiques, pour moderniser et rajeunir une formation très patriarcale. Elles continuent de dépendre de responsables politiques masculins. En 2019, à 22 ans et sans aucun diplôme, Zsófia Rácz a été nommée secrétaire d’État adjointe à la Jeunesse ; un an auparavant, Tünde Szabó, ancienne nageuse, sans expérience politique, avait été élue députée du Fidesz. « Ces femmes ont un emploi stable [au sein du parti], mais ne seront jamais des personnalités politiques à part entière. Il existe un plafond de verre entre la haute direction du parti et les militant·es de base », commente l’historienne Andrea Petö. Ce seuil infranchissable a été, selon elle, confirmé par l’échec de Katalin Novák : élue présidente de la République hongroise en 2022, elle a dû quitter ses fonctions en février 2024, fragilisée après avoir accordé une grâce controversée à un pédocriminel. Elle a depuis été remplacée par un homme, Tamás Sulyok.

REPRISE DES PHOTOS DE L’IMAGE À LA UNE, DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS : LUDOVIC MARIN / AFP, DANIEL SANNUM LAUTEN / AFP, SABINA CRISAN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP, CLÉMENT MAHOUDEAU / AFP, RICCARDO DE LUCA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP, MICHAL CIZEK / AFP

S’attirer l’électorat féminin

Reste que, en Hongrie, c’est aussi la base électorale de l’extrême droite qui se féminise : comme dans de nombreux pays européens, le radical right gender gap (RRGG ; lire notre glossaire) – l’écart entre les femmes et les hommes dans le vote pour les partis de droite radicale –, tend à se réduire, voire à carrément s’inverser. En 2002, la base électorale du Fidesz était masculine à 51,4 % ; en 2022, elle est passée à moins de 40 % : « Il y a désormais plus de femmes que d’hommes à voter pour ce parti antilibéral », confirme Andrea Petö. « En Italie, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni [élue en 2022], a été portée au pouvoir majoritairement par des femmes », rappelle également Magali Della Sudda. En France, l’arrivée en 2011 de Marine Le Pen à la tête du FN a considérablement modifié le RRGG. Il était de sept points en faveur du vote masculin à l’élection présidentielle de 1995 – c’est alors Jean-Marie Le Pen qui représentait le FN ; il s’est inversé en 2017 : la proportion de femmes votant FN a dépassé celle des hommes aux deux tours (3). Lors de la présidentielle de 2022, au cours de laquelle la candidate a par ailleurs réalisé des scores inégalés par son père, la tendance est à la dilution du gender gap, hommes et femmes accordant à égalité leur voix au RN. Est-ce à dire que la féminisation de l’électorat d’extrême droite est due à une féminisation du leadership ? Pour Magali Della Sudda, « on ne vote pas en miroir : je ne vote pas pour une femme parce que je suis une femme. Le succès de Marine Le Pen ne peut donc pas se comprendre uniquement parce qu’elle est une femme, mais parce qu’elle a été capable de porter un autre discours sur les femmes dans son parti. »

À l’instar d’autres leadeuses de droite radicale populiste, Marine Le Pen doit avant tout son succès à ses compétences de professionnelle de la politique. « Siv Jensen [présidente de 2006 à 2021 du parti du Progrès, à l’extrême droite de l’échiquier politique norvégien] et Marine Le Pen ont en commun d’avoir modernisé leur parti, ce qui leur a permis d’élargir leur audience », analyse Katrine Fangen, sociologue à l’université d’Oslo.

En bonne tacticienne, l’ex-présidente du RN a su revisiter l’idéologie du parti, faisant oublier son volet antisémite et s’appropriant différents sujets de société. Elle a aussi su profiter d’une porosité croissante de l’ensemble du corps social et politique à ses idées : « Ce qui permet la normalisation du vote RN, au sens où de plus en plus de gens votent pour lui, c’est avant tout la banalisation de ses thèmes. Une partie des professionnel·les de la politique et du monde journalistique fait le boulot à sa place. Il devient, grâce à ce leurre de la “dédiabolisation”, un parti comme les autres », met en avant la politiste Frédérique Matonti. À propos d’Alternative pour l’Allemagne (AfD, en allemand), parti d’extrême droite allemand codirigé par l’économiste Alice Weidel, qui enchaîne les conquêtes électorales, Katrine Fangen fait le même constat : « L’AfD bénéficie d’un soutien croissant, mais il est difficile d’y voir le résultat de l’arrivée d’une femme à la tête du parti. La principale raison de cette augmentation est plutôt l’inquiétude suscitée par l’immigration. »

Si les leadeuses d’extrême droite défendent toutes un projet politique nationaliste, elles se distinguent sur la question des droits des femmes et des personnes LGBT+.

Le progressisme affiché sert le discours antimusulman

Toujours en prise avec son époque, l’extrême droite regarde du côté des droits des femmes ou des personnes LGBT+. Cette stratégie recouvre des motivations fémonationalistes ou homonationalistes (lire l’article sur le fémonationalisme du n°15 de La Déferlante et notre glossaire). En Allemagne, « l’extrême droite traditionnelle ne se préoccupe pas du tout des droits des femmes : elle considère que leur rôle se limite à la sphère domestique : “Kinder, Kirche, Küche” [enfants, église, cuisine]. Lorsque l’AfD y fait référence, c’est principalement pour délégitimer l’islam », rappelle Katrine Fangen. Lors des élections fédérales de 2021, les votes pour l’AfD provenaient en majorité d’hommes (avec 13 % des suffrages masculins exprimés, contre 7,8 % des suffrages féminins).

De ce point de vue, les stratégies diffèrent néanmoins. Si toutes défendent un projet politique nationaliste, les leadeuses d’extrême droite se distinguent sur la question des droits des femmes et des personnes LGBT+. Tandis que la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, attaque frontalement le droit à l’avortement et les familles homoparentales, Marine Le Pen est, sur ces sujets, « en rupture avec la ligne historique de son parti », observe Magali Della Sudda. L’ex-présidente du RN s’est ainsi gardée de participer à La Manif pour tous, collectif formé d’associations confessionnelles conservatrices qui s’opposait au mariage des personnes de même sexe en France, en 2013 (4). De la même façon, elle a voté en faveur de l’inscription dans la Constitution de la liberté d’interrompre une grossesse, adoptée par le Congrès le 4 mars 2024 : pour l’occasion, les parlementaires du RN ont eu leur liberté de vote.

Mais ce progressisme affiché sert aussi à asseoir un discours antimusulman, met en garde la politiste danoise Susi Meret, pour qui la « torsion » des politiques d’égalité de genre est un élément clé dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas : « La politique au Danemark, ou en Suède, a institutionnalisé l’égalité de genre. Mais l’extrême droite en a fait une arme, dans le sens où elle l’utilise principalement pour attaquer les minorités. » Le sexisme, comme les LGBT-phobies, serait ainsi du seul fait des hommes musulmans. C’est l’un des éléments de discours qui permet à Alice Weidel d’être aujourd’hui coprésidente de l’AfD, tout en étant ouvertement en couple avec une femme, d’origine sri-lankaise, avec qui elle a adopté deux enfants. En 2017, elle affirmait au Figaro : « L’immigration homophobe musulmane est un risque pour notre avenir », faisant état de « no-go areas où [sa] compagne et [elle] ne [peuvent] plus aller ». Plus que ça : la présence d’Alice Weidel à la tête de l’AfD « peut servir à légitimer le fait que le parti soit favorable aux femmes et antihomophobe, malgré son soutien aux rôles traditionnels des hommes et des femmes et à la famille nucléaire », met en lumière Katrine Fangen.

La plupart des leadeuses d’extrême droite sont parvenues à articuler un mode de vie libéral et une idéologie nationaliste.

Ces femmes sont des politiques comme les autres

Comme Alice Weidel, la plupart des leadeuses d’extrême droite sont parvenues à articuler un mode de vie libéral et une idéologie nationaliste : c’est le cas de Marine Le Pen, divorcée deux fois, de la Norvégienne Siv Jensen, qui ne s’est jamais mariée, ou encore de Giorgia Meloni, qui s’est séparée de son compagnon en 2023, dans un pays de forte tradition catholique. Mais leurs partis ne sont plus à une contradiction près : « Un élément clé des figures d’extrême droite, c’est la distance très grande qu’elles entretiennent avec le rigorisme idéologique affiché par le parti », souligne Magali Della Sudda. De ce point de vue, ces femmes politiques se retrouvent sur un pied d’égalité avec les hommes. Car il ne faut pas essentialiser le rapport qu’elles auraient avec l’exercice du pouvoir : « Les femmes ne font pas de la politique autrement », insiste Frédérique Matonti. À rebours des stéréotypes de genre, qui considèrent la douceur, l’écoute, la compréhension comme étant des attributs essentiellement féminins, les leadeuses politiques d’extrême droite négocient avec la dimension viriliste de l’exercice du pouvoir. Au Danemark par exemple, Inger Støjberg a quitté le Parti libéral du Danemark, qu’elle trouvait trop mou sur l’immigration, pour créer le parti Démocrates danois en juin 2022. Quant à Marion Maréchal, elle a un temps pris ses distances avec le RN, coupant les liens politico-familiaux avec sa tante Marine autant qu’avec Jordan Bardella. Elle a ainsi été élue en juin 2024 eurodéputée sous la bannière du parti ouvertement misogyne Reconquête ! avant de revenir dans le giron du RN au lendemain des élections européennes. Les femmes d’extrême droite sont des politiques comme beaucoup d’autres : plus que la fidélité à des valeurs, ce sont d’abord des intérêts personnels bien compris qui guident leur carrière. •

Cet article a été édité par Sarah Ahnou.

(1) Frédérique Matonti, Le Genre présidentiel. Enquête sur l’ordre des sexes en politique, La Découverte, 2017.

(2) La loi du 6 juin 2000 contraint les partis politiques à présenter aux élections un nombre égal d’hommes et de femmes. Pour certains types d’élections, les partis peuvent s’en exonérer au moyen d’une pénalité financière.

(3) Sur l’ensemble des personnes ayant voté, 22,8 % des femmes et 20,2 % d’hommes au premier tour ; 34,4 % et 34,2 % au second tour.

(4) Lire La Déferlante n°12, novembre 2023.