Dans son deux-pièces à Toulouse (Haute-Garonne) où les étagères sont garnies de bibelots et de photos de sa petite-fille et de son chat, Patricia*, 53 ans, exerce de jour ce qu’elle appelle son PTT (pour « petit travail tranquille »). À ses clients, elle propose toujours un café quand ils arrivent.

Sa décision de devenir travailleuse du sexe (consultez notre glossaire de concepts), Patricia l’a prise alors qu’elle était mère célibataire à Bordeaux (Gironde) et gagnait trop peu dans un emploi salarié à mi-temps. « J’avais besoin d’argent pour le petit. Je voyais les filles au bord de la route, et un jour je me suis assise pour les observer. Avant, j’allais beaucoup avec les garçons, donc je me suis dit : pourquoi ne pas me faire payer ? Si un jour ça me dégoûte, j’arrêterai. » Elle précise aussi : « J’ai des copines qui le vivent très mal, chacune a son parcours. » En 2005, elle part vivre à Toulouse, pour se rapprocher de l’association de santé communautaire Grisélidis auprès de qui trouver un appui. Elle exerce cinq ans dans la rue, avant de basculer sur Internet.

En réponse à ses annonces, Patricia reçoit beaucoup d’appels. Elle en bloque une grande partie, notamment ceux provenant d’hommes qui ne lui inspirent pas confiance ou quand on lui propose des rapports sans préservatif. Pour se protéger des agressions, elle a investi dans une bombe lacrymogène et porte autour du cou un sifflet fourni par l’association Grisélidis. « Quand tu ne le sens pas, il ne faut pas rester. Il y a eu des tas de situations où j’ai bien fait de partir. Une fois, un homme m’a menacée avec un couteau pour voler mon argent, mais j’ai réussi à m’enfuir. » Il y a quelques années, Patricia a essayé de retourner travailler dans la rue. « J’aimais bien le fait de pouvoir jauger les personnes avant de les accepter pour clients, mais j’ai vu que c’était devenu très dur : j’ai attendu longtemps et je n’en ai eu qu’un seul. »

Depuis dix-huit ans qu’elle exerce dans le quartier du Raisin à Toulouse, Rebecca, 49 ans, a également vu la situation se dégrader dans la rue. « Cette semaine, je n’ai eu que deux clients. Avant, je pouvais travailler toute la nuit. On se retrouvait au petit matin avec les collègues, pour manger une entrecôte dans un restaurant qui était ouvert 24 heures sur 24. »

La faute à l’inflation, mais surtout à un contexte répressif : depuis 2014, dans les rues où les TDS se concentrent, la ville de Toulouse a multiplié les arrêtés anti-prostitution. « Quand les pouvoirs publics voient que les TDS se déplacent, ils modifient les arrêtés pour nous pousser toujours plus loin, vers les périphéries de la ville et les boulevards mal éclairés », dénonce-t-elle. Depuis quelques années, Rebecca a décidé d’exercer sur le trottoir à quelques mètres de chez elle, pour pouvoir se réfugier derrière son portail quand la police arrive et éviter les amendes de plusieurs centaines d’euros. Rebecca a déjà été verbalisée de 180 euros à plusieurs reprises dans une même soirée.

Quand elle ne travaille pas, avec une amie, elles remontent en voiture l’avenue des Minimes pour s’assurer que les collègues qui exercent dans les zones industrielles moins passantes du nord de la ville vont bien. « On se surveille les unes les autres, et s’il y a un problème, on accourt. Nous venons toutes d’horizons divers, mais nous sommes solidaires. Seulement, plus ça va, plus on est dispersées dans l’espace. C’est ce que veut la police. On se perd de vue. »

Arrêtés anti-prostitution

La loi de 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel a pourtant abrogé le délit de racolage passif. Mais selon Émilion Esnault, adjoint au maire de Toulouse chargé de la sécurité, ce n’est pas contradictoire avec les arrêtés anti-prostitution : « On a remplacé un délit par une contravention de classe 2, et on l’applique uniquement quand ça pose un problème. L’interdiction pèse sur les rues où il y a des regroupements avérés et des plaintes de riverains. »

En mai 2024, une travailleuse du sexe de 57 ans a été poignardée à Toulouse par un récidiviste, qui avait déjà écopé d’une peine de vingt ans pour le meurtre d’une prostituée dont il était le client. Le risque d’agression, « c’est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, explique Rebecca. On se le dit entre collègues : “Un jour on se fera planter.” Et quand on a un souci, la police ne se déplace jamais pour nous ». Ce qu’Émilion Esnault, réfute : « Aucun filtrage n’est fait sur la qualité de la victime. Des appels de ce type, on n’en a jamais. »

Depuis la loi de 2016, nombre de TDS et d’associations communautaires ou partenaires, comme Médecins du Monde, alertent sur une aggravation de leurs conditions de travail, attribuées principalement à une inversion du pouvoir de négociation passé du côté du client. « De plus en plus, ils me demandent des rapports “nature”, sans préservatif. Et parfois, t’as pas le choix. Avec certains, j’accepte pour les fellations », indique Katia, une TDS trans de 50 ans.

Associations communautaires et fonds de solidarité

Arrêtée pour longue maladie depuis quelques années, Katia voit la prostitution comme un « travail alimentaire » permettant de compléter une indemnité qui ne « lui suffit pas pour vivre ». Depuis qu’elle a fait sa transition de genre, elle indique avoir perdu les trois quarts de ses clients habituels. Si elle travaille sur Internet, il lui arrive d’aller sur le trottoir quand elle n’a pas eu d’appel de la soirée. « Être TDS, ce n’est pas évident : t’es à la fois psychologue, sexologue, assistante sociale, il faut faire de la com’, entretenir les relations… C’est un boulot à plein temps. Les jeunes qui se lancent dedans, je leur remets les pieds sur terre, car beaucoup pensent qu’on peut encore en vivre, et ce n’est plus vraiment le cas. »

« Être TDS, ce n’est pas évident : t’es à la fois psychologue, sexologue, assistante sociale, il faut faire de la com’, entretenir les relations… C’est un boulot à plein temps. »

Katia

À Nantes (Pays de la Loire), alors qu’ici aussi la crise du covid a accéléré la migration des TDS sur Internet, l’association de santé communautaire Paloma effectue des tournées numériques pour créer du lien et informer les personnes de leurs droits. De nombreuses TDS exilées, régularisées ou non, anglophones pour la plupart, sont accueillies dans les permanences de l’association et orientées, quand c’est possible et souhaité, vers les parcours de sortie de la prostitution (1). « On fait aussi de l’accompagnement sur les ouvertures d’autoentreprises, explique Marie Bonnet, coresponsable de l’association. Mais ce statut n’est pas idéal en matière de protection sociale : quand il y a eu l’épidémie de Mpox (2), il y a deux ans, certaines personnes ont dû s’isoler plusieurs semaines et se sont retrouvées dans des situations très difficiles financièrement. »

« Le statut de microentrepreneur est le seul statut auquel les TDS ont accès (3), mais si la personne ne peut pas travailler, elle ne touche rien, observe June Charlot de l’association Grisélidis. On accompagne des femmes âgées qui n’ont aucun droit à la retraite, alors que certaines ont travaillé plus longtemps que la plupart des Français·es. »

Les TDS paient pourtant des impôts (4), mais leur situation administrative tient du casse-tête : elles ne peuvent que difficilement louer un logement, puisque leur propriétaire peut être poursuivi·e pour proxénétisme hôtelier. Elles n’ont pas non plus la possibilité de vivre en couple ou de soutenir financièrement leurs enfants adultes qui risquent d’être poursuivi·es pour le même motif.

C’est aussi pour ces raisons que les Roses d’acier, association créée en 2015 par et pour les femmes chinoises en précarité, travailleuses du sexe ou non, ont lancé leur propre fonds de solidarité : U Care. Il visait au départ à soutenir les femmes qui ne peuvent plus travailler du fait de problèmes de santé, avant d’être élargi aux situations d’agressions ou de viols. Lele *, 55 ans, atteinte d’un cancer de l’utérus et se trouvant dans l’impossibilité de travailler, en est l’une des bénéficiaires.

Arrivée en France en 2017, elle a d’abord été assistante maternelle, avant de perdre son emploi quatre ans plus tard et de devenir travailleuse du sexe. Dans le local parisien des Roses d’acier, elle tient des permanences l’après-midi, ce qui lui permet de conserver une activité sociale.

Trois cent vingt femmes sont adhérentes, dont beaucoup ne se revendiquent pas travailleuses du sexe. « Certaines femmes mariées n’ont rien dit de leur passé à leur famille mais ont maintenu des liens avec des clients, d’autres travaillent en salon de massage et acceptent des clients à côté. D’autres encore travaillent aussi comme nounous. Certaines viennent d’arriver et sont vulnérables. Ce sont surtout ces dernières que nous avons vocation à accompagner », détaille Ting, coordinatrice des Roses d’acier.

L’accumulation des stigmates

Sur les étagères de la permanence, des livres en mandarin côtoient des mégaphones et du matériel médical. Mais également le portrait encadré de Meili, assassinée durant l’été 2024 dans l’exercice de son activité. En 2024, selon les chiffres de Médecins du Monde (5), sept travailleuses du sexe ont été assassinées, dont trois étaient chinoises.

« En tant que femmes asiatiques étrangères, nous sommes une population marginalisée et stigmatisée, poursuit Ting. Il faudrait que la police puisse mieux nous accueillir. Mais parce que nous sommes sans papiers, et sans interprète, c’est quasi mission impossible. C’est une telle accumulation de stigmates que certaines se disent : “J’ai été volée de 200 euros, mais au moins je n’ai pas été agressée. Je ne vais donc pas porter plainte.” »

Depuis la loi de 2016, l’association observe aussi une raréfaction des clients dans la rue et le départ de nombreuses femmes vers de plus petites villes, dans l’espoir d’y trouver moins de concurrence. « Mais partir, c’est perdre des liens sociaux, les clients dont on a l’habitude et les collègues qui nous protègent. Tu es seule dans un appartement et ça peut être très stressant. »

Partir, c’est pourtant le choix qu’a fait Linda, travailleuse du sexe chinoise âgée de 60 ans, après avoir observé une forte baisse de ses clients habituels. Ancienne ouvrière en Chine, elle est arrivée en France il y a dix ans, dans l’espoir de mieux gagner sa vie. Elle a commencé très vite à exercer dans la rue à Paris. Avec l’inflation, ses « bons clients » se sont raréfiés. Pendant huit mois, elle a tenté de se mettre sur Internet et de changer régulièrement de ville, avant de retourner dans la rue. « Sur Internet, on ne peut pas voir les clients avant qu’ils arrivent. Quand la personne est là, c’est déjà trop tard. Dans la rue, je peux mieux discuter et refuser les personnes. »

Linda indique avoir choisi d’être TDS, mais un autre métier n’aurait de toute façon pas été envisageable, selon elle, en raison de la barrière de la langue. « C’est la plus grosse difficulté. Comme on ne parle pas français, on a moins de possibilités de se défendre et de porter plainte en cas d’agression. » Pour trouver du soutien, elle a rejoint les Roses d’acier dès son arrivée à Paris. « En tant que femmes immigrées, et TDS, on est très solidaires entre nous. Sur notre groupe de conversation, on partage les infos. Si on a eu affaire à un agresseur, on donne ses photos, on se prévient. »

Sans accès à une protection sociale, Linda pratique l’automédication. « Je me restreins dans ma vie, pour pouvoir faire face aux aléas. » Dans quelques années, assure-t-elle, elle prendra « sa retraite ».

À la longue, Ting espère que le fonds U Care ne sera plus seulement pris en charge par les cotisations des adhérentes, mais aussi par des fondations privées et par l’État. « Actuellement, tout repose sur l’auto-organisation, et notre association bouche les trous des services publics. Si le 15 ou le 17 avaient des interprètes, notre ligne d’urgence n’aurait pas de raison d’être. Et si on pouvait faire confiance à la police et aux institutions, les femmes iraient porter plainte. »

« Je veux être reconnue comme une travailleuse normale, quitte à payer des impôts et à cotiser. »

Rebecca

Reconnaître le travail du sexe

Pour Ting, la question des conditions de travail des TDS reste un impensé de notre société : « Nous sommes tous·tes contre l’exploitation. Une fois que c’est dit, comment fait-on pour arriver à discuter et penser la complexité de nos expériences de vie sans qu’elles soient ignorées ? »

D’après elle, le socle législatif actuel suffit pour lutter contre l’exploitation : « On ne veut pas de lois spécifiques, mais une décriminalisation du travail du sexe pour avoir accès à une protection sociale et à des cotisations. »

« Pour beaucoup, la reconnaissance du travail du sexe comme un travail ne va pas de soi », estime de son côté Manon Coujou, doctorante en science politique à l’Institut des sciences sociales du politique (université Paris-Nanterre). « La CGT, par exemple, est abolitionniste, comme le sont la plupart des partis de gauche. Les TDS ont donc dû chercher d’autres moyens juridiques pour porter leurs revendications. »

En juillet 2024, le recours déposé par 260 travailleuses du sexe devant la Cour européenne des droits humains pour dénoncer l’impact de la loi de 2016 a été rejeté. Dans un communiqué paru en octobre 2024, des syndicats de SUD éducation, Asso-Solidaires ou de la CGT Ferc Sup (qui s’adresse aux professions de l’enseignement supérieur et de la recherche) ont appelé à les soutenir dans leurs revendications et à leur permettre « l’accès au droit du travail, [au] droit de former et de rejoindre des syndicats ». Une position à contre-courant de celles majoritairement défendues par les syndicalistes.

Le texte rappelle en effet « qu’il faut écouter les personnes qui ont arrêté le travail sexuel, mais pas au détriment de celles qui continuent de l’exercer et qui subissent les conséquences des mesures défendues ».

Une opinion que partage Rebecca : « Je veux être reconnue comme une travailleuse normale, quitte à payer des impôts [sur le revenu] et à cotiser. À la retraite, je sais que je ne toucherai rien. On est tellement discriminées que parfois on a l’impression d’être seules face au monde entier. »

Quelques mois plus tôt, comme d’autres travailleuses du sexe disposant d’une adresse postale, Rebecca a reçu un courrier avec des brochures, indiquant que sa dernière amende serait annulée à condition qu’elle cesse son activité. « Ça ne m’intéresse pas. Le jour où j’arrêterai, je le déciderai par moi-même. J’ouvrirai un magasin de fleurs, ou alors je partirai voir le monde en van. » En septembre, sur le panneau qui référence les commerçants du quartier, Rebecca a posé sa propre plaque : « Rebecca prostituée ». Deux mois plus tard, cet écriteau était toujours bien visible. •

La prostitution, un travail ?

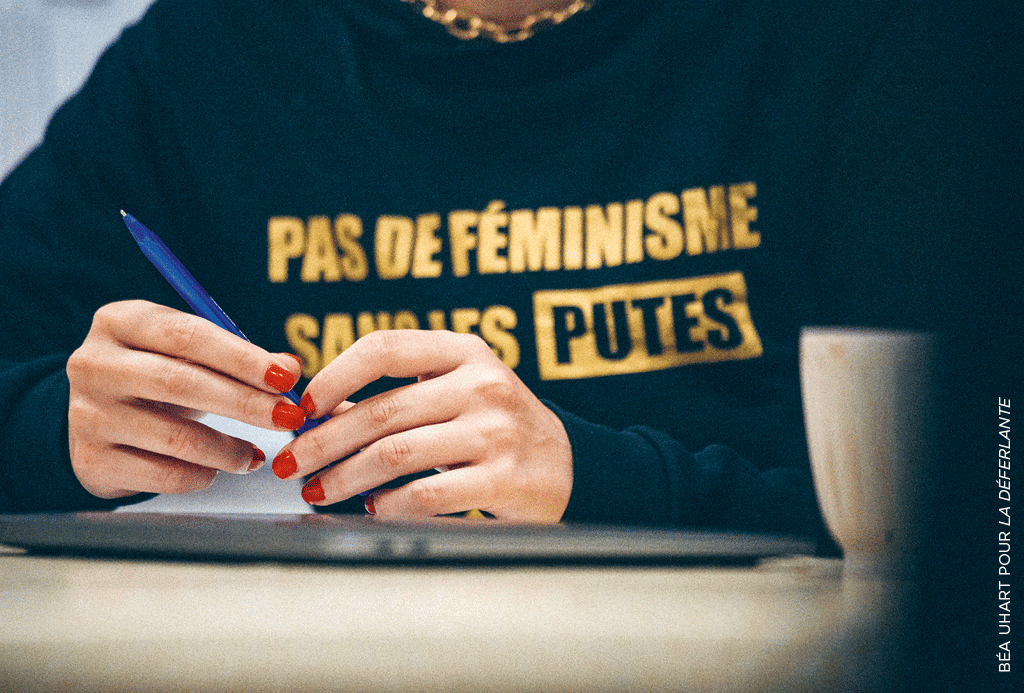

L’usage du terme « travail du sexe » dans cet article ne manquera pas de faire débat. Certaines féministes y voient une euphémisation de la prostitution, à leurs yeux une violence genrée spécifique dont il faut réclamer l’abolition.

Vouloir abolir l’exploitation des femmes est une chose, risquer d’abolir la parole des exploitées en est une autre. La Déferlante s’attachant, sur tout enjeu féministe, à recueillir d’abord le point de vue des premières concernées, nous avons recueilli celui de femmes pour qui la prostitution est une activité professionnelle.

Nous faisons nôtre l’interrogation politique lancée par Ting, citée plus haut : « Nous sommes tous·tes contre l’exploitation. Une fois que c’est dit, comment fait-on pour arriver à discuter et penser la complexité des expériences de vie [des TDS] sans qu’elles soient ignorées ? »

Cet article a été édité par Élise Thiébaut.

* Les prénoms suivis d’un astérisque ont été modifiés.

(1) La loi de 2016 prévoit un dispositif de sortie de la prostitution comprenant une indemnité de 343,20 euros par mois, un accompagnement vers le logement et l’emploi, et la possibilité d’une régularisation. Faute de moyens et de volonté politique quant à l’accès à la régularisation, ce dispositif ne profite qu’à un nombre réduit de personnes.

(2) Le Mpox, précédemment appelé « variole du singe », est une maladie infectieuse très contagieuse qui se transmet par des contacts rapprochés.

(3) La Belgique a adopté en décembre 2024 une loi qui accorde aux TDS la possibilité de signer un contrat de travail leur donnant accès à l’assurance-maladie, à la retraite, aux congés payés et congés maternité ou maladie. Il s’agit de la première loi de ce type au monde.

(4) Les TDS paient des impôts lorsqu’elles déclarent leurs revenus en microentreprise ou sous d’autres statuts.

(5) . La plateforme Jasmine est un programme de lutte contre les violences faites aux TDS dans leur activité. Elle a enregistré 3 110 signalements de faits de violence en 2024, dont 203 viols ou tentatives de viol, et 82 cas d’agressions avec une arme.